Kolom

Memori Luka 98 dan Gaung Kebengisan Orba: Resensi Cerpen "Clara" Karya Seno Gumira Ajidarma

17-05-2022 15:05:16 WIB

“Tidak pemah bisa kubayangkan bahwa manusia bisa mengalami beban penderitaan seberat itu justru karena dia lahir sebagai manusia. Ceritanya terpatah-patah. Kalimatnya tidak nyambung. Kata-katanya bertebaran tak terangkai sehingga aku harus menyambung-nyambungnya sendiri. Beban penderitaan macam apakah yang bisa dialami manusia sehingga membuatnya tak mampu berkata-kata?”

Kutipan tersebut adalah redaksi historis yang kiranya cukup untuk mengejawantahkan memori luka 98, luka-luka yang aroma darahnya masih tercium hingga kini. Redaksi historis tersebut hadir dalam bentuk cerpen yang berjudul “Clara” karya sastrawan kawakan Indonesia, Seno Gumira Ajidarma (SGA).

Isu-isu konflik 98 adalah topik yang melegenda dan monumental dalam iklim sastra Indonesia, khususnya oleh para sastrawan yang mengalami secara langsung di era tersebut. Ketertindasan, kesewenang-wenangan, kuasa, suara, hak, nyawa, terus bergema hingga kini.

Gema-gema tersebut ditangkap, disusun, dan digarap oleh SGA sebagai memori luka yang akan mengingatkan kepada sesiapapun yang membaca cerpen tersebut untuk tetap terjaga terhadap isu-isu kemanusiaan dan jangan sampai ada pengulangan sejarah kelam di Indonesia.

Cerpen tersebut mengusung judul dengan nama tokoh utama: Clara, sosok etnis Tionghoa ―yang sebenarnya dimarginalkan keadaan― pada cerpen ini diberi panggung untuk bebas bersuara. Namun, malangnya sosok tersebut terlalu rapuh untuk berkata-kata dengan baik dan akhirnya dengan cukup jujur dan gamblang, kisah tokoh utama tersebut dinarasikan oleh tokoh lain, sosok berseragam: aparatur negara yang menjalankan tugasnya, sekali lagi, yang menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan negara saat itu.

Entah karena latah dengan latar zaman atau memang disengaja, SGA dalam menggarap cerpen ini banyak hal yang tidak terus terang, namun esensi dan konteks di dalamnya sangat benderang. Pengisahan cerpen ini mengalir dan seolah-olah pembaca adalah mitra bicara dari sosok aparat yang menceritakan kronologi keluarga Clara dijarah dan diperkosa, dan di sisi lain dikisahkan bagaimana ketika aparat pembuat laporan saat mewawancarai Clara.

Kisah bermula ketika sosok aku (aparat) menceritakan awal keadaan saat ia membuat laporan kasus. Ia mendapati sosok perempuan yang sudah tidak karuan kondisi fisik maupun (barangkali) batinnya karena untuk menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya pun sudah tidak sanggup, terputus-putus, sesekali pingsan, dan yang diucapkannya pun kurang jelas.

Maka, selanjutnya sosok aku menjadi si pendongeng atas kronologi kejadian yang menimpa Clara. Saat itu keadaan sudah kacau, banyak aksi pembakaran dan penjarahan di mana-mana. Hal ini dialami pula oleh keluarga Clara, lalu keluarganya pun menghubungi Clara untuk melarikan diri ke luar negeri.

Urusan ke luar negeri adalah hal yang mudah karena usaha keluarga Clara adalah perusahaan besar meski saat itu hampir bangkrut. Clara tetap ingin pulang ke rumah terlebih dahulu, ia tidak tega dengan keluarganya yang masih terjebak di rumah. Nahasnya, saat di tengah perjalanan Clara dihadang oleh sekumpulan orang, karena diketahui Clara adalah etnis Tionghoa (Cina), ia langsung dijarah dan diperkosa oleh sekumpulan orang itu, Clara pun pingsan.

Bangun dari pingsan Clara ditolong oleh sosok ibu-ibu yang memberikan kain untuk menutupi tubuh Clara. Ibu-ibu itu meminta maaf karena anak-anaknya (sekumpulan pemerkosa itu) adalah orang-orang yang benci dengan orang Cina. Clara lalu membuka ponselnya, ada pesan dari ayahnya bahwa ibu dan saudari-saudarinya telah diperkosa pula dan dibakar, ibunya bunuh diri, dan ayah Clara dengan pasrah rasanya ia ingin ikut mati saja.

Saat di kantor pemeriksaan, ibu-ibu tadi mengatakan bahwa Clara terkapar telanjang di tepi jalan. Saat itu Clara menangis dan pingsan, setelah dibaui minyak PPO, ia sadar kembali. Aparat yang mencatat laporan itu masih menyangsikan kisah-kisah Clara dengan menghardik bukti tuduhan apa yang bisa meyakinkan bahwa ia diperkosa, hal ini dilakukannya karena perintah atasan bahwa jangan sampai kasus ini terendus wartawan dan LSM karena kasus serupa sudah sangat banyak terjadi saat itu. Clara ingin pulang, namun ditahan oleh aparat.

Cerpen ini sama sekali tidak memberikan keterangan tahun yang spesifik, namun dari kejadian-kejadian yang ada baik kejadian yang diutarakan langsung maupun tidak langsung dari pemikiran dan sudut pandang para tokoh, jelas bahwa kisah ini adalah representasi dari kekacauan 98. Angka 98 bagi Indonesia adalah sejarah kelam waktu ketika suatu rezim di ujung tanduk, rezim yang sangat pekat dengan bau neraka: Orde Baru (Orba).

Perekonomian yang memburuk karena sengkarutnya pemerintahan dan halalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pemerintah membutuhkan satu tumbal untuk dikambinghitamkan di hadapan masyarakat, kaum Tionghoa. Perekonomian kaum Tionghoa yang pada saat itu memang mujur, dengan iri hati pemerintah pun menuduh bahwa segala kekacauan ulah “Si Cina” yang berbuntut pada penghalalan penjarahan, pemerkosaan, bahkan pembantaian. Inilah gaung-gaung kebengisan Orba pada saat itu.

Dari sisi penokohan tampak adanya segregasi sosial, antara pemerintah, aparatur negara, warga sipil, dan orang Cina. Orang Cina di sini sebenarnya juga merupakan warga sipil, namun dibedakan oleh keadaan karena menjadi kambing hitam pemerintah. Pembedaan antara pemerintah dan aparatur negara pun juga tampak secara tidak langsung dari pengakuan atas kegelisahan sosok aku (aparat) dalam cerpen di atas.

“Perasaan bisa menipu. Perasaan itu subjektif. Sedangkan aku bukan subjek di sini. Aku cuma alat. Aku cuma robot. Taik kucing dengan hati nurani. Aku hanya petugas yang membuat laporan, dan sebuah laporan harus sangat terinci bukan?”

Kutipan tersebut adalah suara dari si aku (aparat), dengan jelas ia menyatakan bahwa ia hanyalah alat-robot yang tentunya berperan secara pasif, harus tunduk dan iya-iya saja dengan instruksi atasan, khususnya pemerintah yang sudah mengangkangi negara selama 32 tahun.

Dari penghalalan-penghalalan tersebut, gaung kekejian Orba terus bergema hingga saat ini, pandangan orang terhadap keturunan etnis Cina dipandang sebelah mata, direndahkan, dan membuahkan rasisme di tengah masyarakat yang plural. Hal ini juga berdampak pada pandangan umum terhadap aparat seperti TNI dan Polri, mereka dianggap sebagai pihak yang suka sewenang-wenang, doyan suap, bredel, dan hardik sana-sini kepada apapun yang tidak sejalan dengan pemerintahan.

Apa boleh buat, jika tidak demikian dan mementingkan nurani mereka bisa dienyahkan. Seperti hukum rimba, yang terkuat akan menentukan siapa yang akan dimakan dan memakan. Gulir-gulir problem menggelinding hantam sana-sini, nahasnya hingga mengakar dalam iklim sosial dan budaya masyarakat kita.

Selain itu, jika ditarik mundur ada satu lagi dosa besar yang secara tidak langsung ditampakkan SGA dalam cerpennya ini, yaitu penanaman kebencian kepada PKI. Kerusuhan perihal PKI ini adalah persoalan yang ruwet.

Pada tahun 65, PKI dibantai besar-besaran, baik aktivis, pekerja, keluarga, yang pernah berhubungan, bahkan siapa pun yang tertuduh boleh dibunuh. Permasalahan inilah juga yang menjadi estafet gaung kebengisan Orba, cikal-bakal Orba. Jelas pembantaian ini digunakan oleh Orba sebagai validasi masyarakat bahwa Orba adalah pahlawan yang memberantas (tertuduh) kontra-Pancasila yang saat itu dilindungi oleh Orde Lama. Semakin terang bahwa Orba sejak lahirnya pun sudah licik dengan mengambinghitamkan pihak lain.

Di luar persoalan ideologis benar-salah, pembantaian adalah pembantaian. Mereka yang tidak bersalah dan masih hidup, dengan malang menanggung luka sampai akhir hayatnya. Persoalan konflik 65 ini tampak secara ideologis dalam benak para alat pembantai: aparat, untuk terus curiga dan benci pada partai merah, PKI.

“Rambutnya dicat merah. Coklat sebetulnya. Tapi orang-orang menyebutnya merah. Padahal merah punya arti lain bagiku. Sudah bertahun-tahun aku dicekoki pikiran bahwa orang-orang merah adalah orang-orang yang berbahaya. Jadi, aku tidak perlu percaya kepada wanita ini, yang rambutnya sengaja dicat merah. Barangkali isi kepalanya juga merah. Barangkali hatinya juga merah. Siapa tahu?”

Kutipan pada awal cerpen tersebut menampakkan gema kebencian pada “yang merah-merah”, dari rupa hingga persoalan isi hati (ideologi). Ideologi yang pernah berdarah-darah berkonflik, jelas yang dimaksudkan SGA adalah partai komunis dengan lambang benderanya yang serba merah dengan simbol palu-aritnya. Bagaimana mungkin sosok aparatur negara bisa “dicekoki bertahun-tahun” jika bukan atas karsa atasan dan pemerintah sebagai pemegang kuasa mutlak? Rentetan problem-problem inilah yang dimaksudkan sebagai gaung-gaung yang harus direnungkan.

Negara yang masih remaja terombang-ambing dengan jati dirinya hingga pada titik terkeji saling sikut, menghalalkan segala cara untuk berkuasa, dan mengambinghitamkan orang-orang yang tak bersalah membentuk hegemoni atas-bawah hampir di segala sisi kehidupan dan dari hal itu tercipta pandangan-pandangan, prasangka, tuduhan, label yang terus memburamkan kebenaran dan kesejatian jiwa dan nurani manusia.

Bukan kehabisan kata SGA dalam menggodok isi hati Clara, tetapi konsen fokus SGA terhadap aparatur negara pada saat itu juga merupakan hal penting untuk direnungkan. Sosok yang di depan khalayak bisa sewenang-wenang dan gagah-gagahan dengan seragamnya itu sebenarnya ia berada di ambang timbulnya dualitas dalam dirinya, antara ideologi-realita, nurani-nilai, kewajiban-keharusan, nasib diri-nasib orang lain, dan sebagainya yang sebenarnya beberapa dari hal itu sudah disampaikan langsung oleh tokoh aku (aparat), aparat rendahan yang tugasnya hanya mencatat kasus, secara pasif seolah-olah hanya sebagai robot alat negara untuk menutupi aib besar pemerintah.

“Sudah bertahun-tahun aku bertugas sebagai pembuat laporan dan hampir semua laporan itu tidak pemah sama dengan kenyataan. Aku sudah menjadi sangat ahli menyulap kenyataan yang pahit menjadi menyenangkan, dan sebaliknya perbuatan yang sebetulnya patriotik menjadi subversif—pokoknya selalu disesuaikan dengan kebutuhan.

Maka, kalau cuma menyambung kalimat yang terputus-putus karena penderitaan, bagiku sungguh pekerjaan yang ringan,” kutipan tersebut menunjukkan, dengan terang-terangan saja bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang murni atas realitas, namun sesuai dengan kebutuhan atas “nilai baik” standard kuasa pemerintah. Selain itu, ia dengan rendah diri bahkan terdengar pasrah, ia mengenyahkan nuraninya di depan Clara, ia memilih berdiri di sisi kewajibannya sebagai aparatur yang mencatat apa-apa saja sesuai tugasnya, jiwanya bergolak.

Penceritaan antara sosok aku yang seolah-olah bercerita dengan pembaca, diakhiri dengan kesia-siaan diri terakhir: sebuah pengakuan. Pengakuan tersebut adalah perihal rahasia yang tak terkatakan dalam laporannya, rahasia tersebut adalah sisi-sisi manusia di dalam diri aparat, sisi lain dirinya sebagai manusia yang masih berhati nurani dan diri yang sadar akan kesalahan-kesalahannya. Hal itu adalah tabu bagi aparatur kala itu, maka ia sebut sebagai rahasia. Lebih-lebih ketika ia berpasrah mengandaikan dirinya sebagai babi atau anjing, namun setidaknya ia (masih) berseragam.

Cerpen “Clara” karya SGA ini adalah sebuah nukilan wajah bangsa yang dengan rendah hati begitu jujur. Sosok SGA yang mengalami masa-masa Orba secara langsung pun kiranya menjadi sebuah privilese untuk menuliskan tema seperti ini, karena barang mungkin jika tema ini dikisahkan oleh orang lain yang tidak mengalami masa Orba secara langsung dan hanya bermodalkan riset pustaka, tak lain yang dituliskannya hanyalah gema-gema kebengisan Orba yang hanya sibuk untuk mengutuki Orba.

Lain dengan SGA, dalam cerpen ini, sang penulis mampu meneroka peristiwa dalam ambang, sisi-sisi baik-buruk dalam porsi yang sama, bertolak dari gejolak-gejolak luka yang berbeda. Selain itu, SGA juga mampu bermanuver di antara ambang sastrawan dan wartawan. Cerpen yang merupakan “karangan” justru bisa dengan lantang benderang mengupas bahkan mengoyak realita zaman seperti laporan jurnalisme ―yang sebenarnya pada zaman itu jelas dibungkam rapat-rapat bahkan tak segan dibredel sana-sini apabila tak sesuai dengan hati penguasa.

Sebagai cerpen yang ditulis langsung pada tahun 1998, karya ini sungguhlah gagah dan berani. Seturut dengan pemikirannya, “Ketika jurnalisme dibungkam, sastra bicara!”

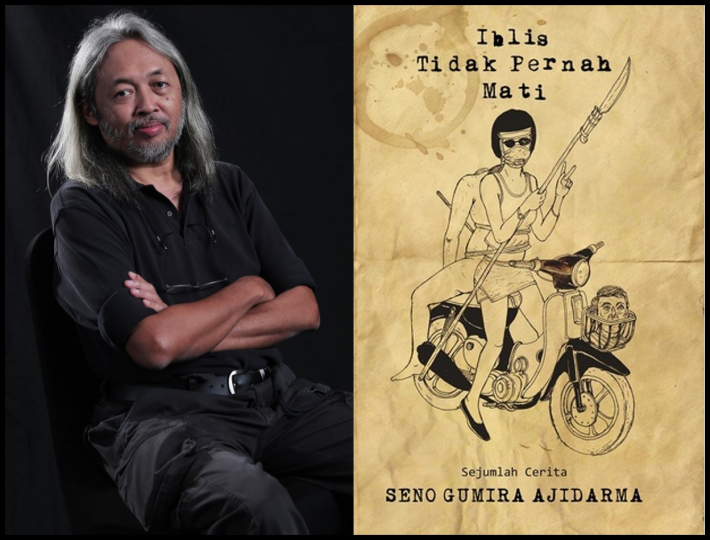

Cerpen "Clara" karya Seno Gumira Ajidarma pertama kali dipublikasikan dengan judul "Clara atawa Perempuan yang Diperkosa" di harian Republika (1998) lalu diterbitkan ulang dalam bentuk kumpulan cerpen pada buku Iblis Tidak Pernah Mati (Galang Press, 1999) dengan judul "Clara".

Penulis: Sarwo Edi Wardana

- Bertaut di Antara Masa Lalu dan Masa Depan

- Konflik Batin yang Sering Dialami Anak Rantau

- Garis Tepi Masa Purnabakti

- Ina Essy, Revolusi, hingga Perkara Uang Tunjangan

- Memori Luka 98 dan Gaung Kebengisan Orba: Resensi Cerpen "Clara" Karya Seno Gumira Ajidarma

- Jeda Semester: Beberapa Rekomendasi Buku untuk Mahasiswa Sastra

- Beragam Fungsi Tanda Hubung dalam Bahasa Indonesia

- Perlintasan Generasi Membawa Sunyi

- Mengkaji Fenomena Medis Melalui Pendekatan Linguistik

- Menjadi Guru, Bergulat dengan Pandemi